心肺停止 と 死亡診断

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

医師にしか死亡診断はできませんが、かかりつけ医もずっと横に付いとくわけにもいきません。

自宅 や 施設 の看取りでは、老衰で眠るように心肺停止後、ある程度時間経過して死亡診断されることが多いです。

スポンサーリンク

死亡診断

死亡診断では、呼吸・循環・脳幹機能の不可逆的な停止を確認します。

いわゆる、

- 呼吸停止

- 心拍停止

- 脳幹反射消失(対光反射、睫毛反射など)

をもって死亡診断し、死因や時間場所とともに診断書作成を行います。

多くの場合、呼吸停止・心停止ののちに脳幹機能消失をきたしますが、脳卒中や外傷によって先に脳幹死となり、呼吸器や昇圧薬を使用している臨床的脳死という状況もあったりします。

病院、自宅、施設での死亡診断

一般的に、病院は治療経過途中、自宅・施設は老衰 での永眠が多いです。

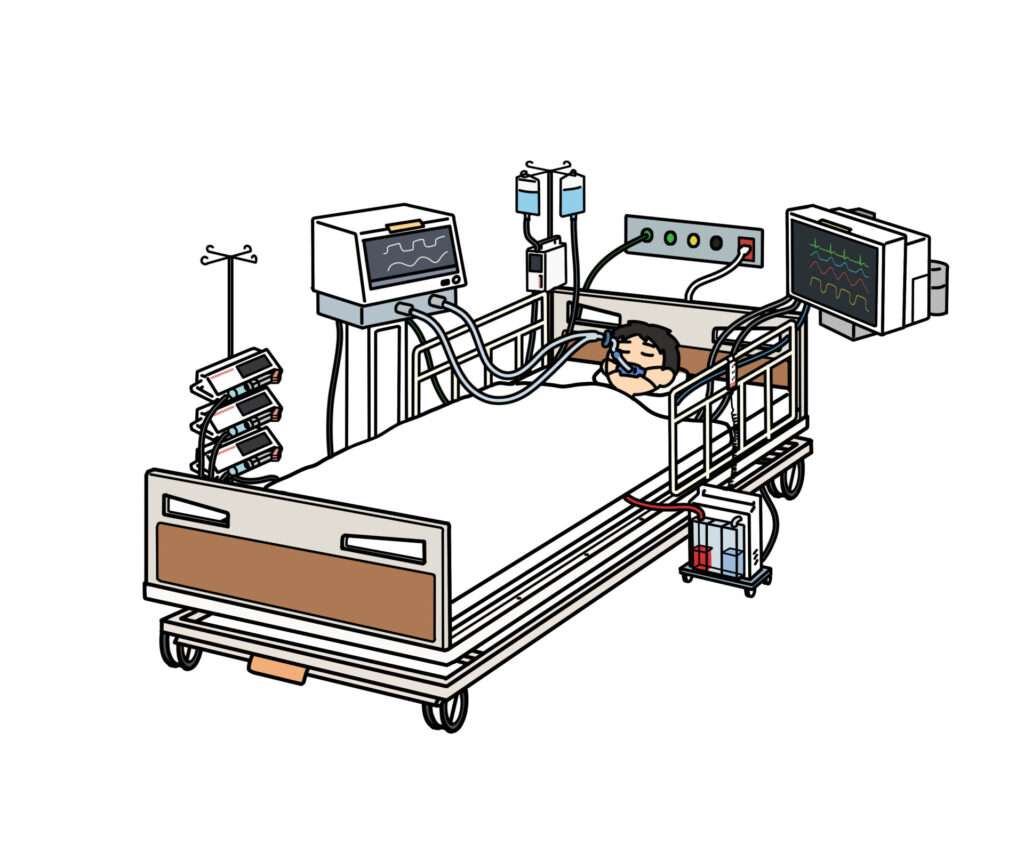

病院での死亡診断

病院の重症患者には、

- 胸郭モニター、呼気CO2モニター

- 心電図モニター

が着けられ、胸郭や口元の動きを目視するよりも、聴診器で心音確認するよりも、キホン的に鋭敏なため、瞳孔にライトを当てれば三徴がそろいます。

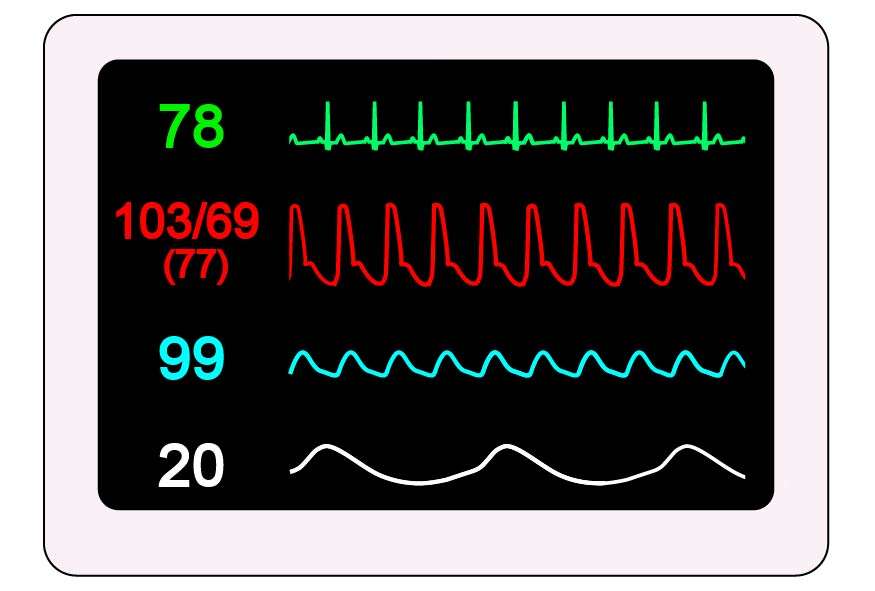

施設での看取り

また、多くの施設には、

- 心電図モニター

があり、心停止は画面上家族とともに確認できます。

それから翌朝、医師が死亡診断して退所することも多いでしょう。

自宅での看取り

そして、個人的に経験がない自宅看取りでは、おそらく穏やかな老衰ほど、心肺停止がいつかはわかりにくいはずです。

ある程度時間が経過して、ベテラン訪問かかりつけ医が、

- 胸郭の動き、鼻口元

- 聴診器

- ペンライト

複数回確認して診断するイメージでしょうか。

20-30年前とは違って、

- 施設 や 自宅 で亡くなるのも日常、いわゆる心肺停止 と 死亡診断 が同時でないのも日常

という時代になっていますね。

【関連記事リンク】